1989年12月 コナミ

概要

コナミの看板ゲームの一つ「悪魔城ドラキュラ」のシリーズ3作目。

主人公ラルフ・C・ベルモンドを操作し、ドラキュラ打倒を目指す横スクロールアクション。

全10ステージ(ステージ分岐有り)。

主人公のラルフは、初代の主人公シモン・ベルモンドの祖先です。

つまり、

初代は、ベルモンド一族に倒されたドラキュラが100年後に復活し、それをベルモンド一族の子孫であるシモン・ベルモンドが倒すという話でしたが、今作はそのご先祖様のお話という事です。

初代の100年前の話ということで、シリーズの時系列としてはPS2の「Castlevania」に続く、2番目に古い時代を描いたものとなります。

このゲームの最も特徴的な部分、それが、とてもファミコンとは思えないBGMの美しさ。

元々、BGMそれ自体がカッコよくてまさに「悪魔城ドラキュラ」たりうる名曲でありますが、それがさらにパワーアップしています。

なんでファミコンであんな綺麗な音が出せるのか調べてみたところ、コナミが開発したなんとかというチップを搭載しているとのことで、説明を読んでみましたが…

全然理解できませんでした。

…とにかく、いい音出してます。

スポンサーリンク

アクション

ラルフのアクション性能は、シモンと全く同じです。外見もほぼ同じ。

恒例のノックバックを警戒しながら、ハートを取りつつ、定番のムチとサブウェポンを駆使して進むのも同じですが、今回は横スクロールだけでなく、上または下スクロールもあり、さらに強制スクロールもある(上下スクロール時)ので適度に緊張を煽り、飽きさせない作りになっています。

難易度も相変わらず高く、何回やっても同じ所でダメージを食らい、同じ所で落ちて死にますが、それでこそファミコン。ファミコンに「カンタン」は不要なのだ!

しかし、それでいて理不尽ではない難しさを備えてこそ、良作と成り得るのです。

これはそんなゲームです。

仲間

今作では、道中で仲間が加わります。

全部で3人。

でも連れていけるのは1人だけなので、新たな仲間候補と出会うと、どちらを連れていくかの選択を迫られます。

ステージが分岐しているので、1回のプレイで全員と出会うことは無いです。

グラント・ダナスティ

ドラキュラの魔力で化け物に姿を変えられており、ステージ2「時計台」のボスとして登場しますが、倒すと元の姿に戻り仲間にすることができます。

小柄でフットワークが軽快なキャラ。

- 武器 ➡ 短剣を投げる

- 特殊能力 ➡ 壁や天井に張り付いて移動することができる

短剣の性能

- 通常攻撃扱いなので、ハートの消費無し

- 攻撃力 ➡ ラルフのムチより少し低いが、遠距離攻撃を無制限で行えるというのは結構なメリット

ちなみに、見た感じはラルフのサブウェポンのものと同じです。

張り付き移動

壁などを伝ってステージをショートカットして進むことができますが、操作に慣れるまではヘンな所でよく落下します。

あと、壁を登って、高い所にあるローソクを攻撃できます。

補足

小柄で身軽な代わりに、防御力が低いです。

サイファ・ヴェルナンデス

ラルフよりも一足先にドラキュラ討伐に出陣した人物の一人で、行方がわからなくなっているという設定。

ステージ3後半「森」のボスの所の、背景にある石像がそれです。

ボス「サイクロプス」を倒すと石化が解けて元の姿に戻り、仲間になります。

僧侶のヴァンパイアハンターで、魔法攻撃が得意です。

- 武器 ➡ 杖で殴る

- 特殊能力 ➡ サブウェポンが魔法攻撃(かなり優秀)

魔法

- 「炎」

攻撃範囲は狭いが、攻撃力は高い。

- 「冷気」

自分の周囲一定範囲(広くはない)の物体を、凍らせる事ができる。

- 凍らせてから叩いて砕くと、耐久力のある敵も一撃で撃破

- 空を飛び回ってめんどくさい敵も、動きを止めることできてカンタン撃破

- 足場が流れる水の場所は、一時的に凍らせて上を歩く事ができる

用途が多く便利。

- 「ライトニングボルト」

少し大きめの弾を3つ同時に放ち、ある程度の追尾機能で敵を攻撃する。

- 攻撃力高し

- 貫通性能アリ

- 弾が大きいから当たりやすい

というメリット多めの魔法です。

デメリットとしては、画面内に弾が1つでも残っていると、次の魔法が放てないというところ。

ちなみに、基本攻撃の「杖」による打撃攻撃ですが、攻撃力は少々弱いものの、ムチよりも攻撃速度が速く、連打もできるので、見た目と違って意外に使える武器だったりします。

補足

僧侶ですが、アクション性能はラルフと同じです。トロイとかはない。

弱点は、防御力の低さと、杖攻撃のリーチの短さです。

アルカード

正義の心を抱きしドラキュラの息子です。

父を倒す同志を探す為地下に潜伏し、その時を待っています。

最初は敵として登場し、倒すと「自分を倒せる力を持つ者を待っていた」と言って、仲間になります。

敵としてのアルカードの行動パターンは、初代のドラキュラとほぼ同じです。

彼は父ドラキュラに強要され、悪魔との契約により父同様人間ではなくなっており、体から霊弾を飛ばしたり、コウモリに変身して飛んだりすることができます。

- 霊弾 ➡ 便利な攻撃手段だが、攻撃力がかなり弱い

- コウモリに変身 ➡ グラント同様、ステージを大幅にショートカットできる

キャラ的に最もアリな感じのアルカードですが、実際のところ一番使いにくいです。

補足

後のシリーズであるPSの「月下の夜想曲」では、まるで別人のイケメン主人公として登場します。

「吸血鬼ハンターD」のダンピールばりにカッコいいです。

ちなみに「アルカード」はドラキュラのアルファベットを反対から読んだものです。

Dracula → Alucard

なるほど。

煩わしきザコたち

印象的だった敵を一部ピックアップ。

コウモリ

- 近づくと襲ってくるタイプ

- 進行方向から飛んでくるタイプ

の2種類います。

前者は背景に同化してプレイヤーを待ち伏せている為、初見ではまずかわせないでしょう。

後者は「魔界村」のカラスを彷彿とさせる動きで、発動にタイムラグがあるムチのせいで、慣れるまでは攻撃を当てるのが難しいです。

ハーピー

上空を飛び「グールラビット」というウサギのバケモノを投下してくるだけの敵。

なかなか立派な図体をしてますが、自身はただの運び屋で直接攻撃はしてきません。

ジャンプしても届かないところを飛んでくるので無理して倒す必要は全くないですが、飛び道具などを使って倒すことはできるので、まさかハーピーも自分が攻撃されるとは思ってなかっただろうなぁと、想像して楽しむきゆこう。

この絵では髪の色を紫っぽくアレンジしてますが、実際のハーピーの髪の毛は黒色で不気味です。

メデューサヘッド

初代にも登場したザコで、個人的にかなりキライな敵です。

その名のごとく、メデューサの頭部だけの敵で、大きく上下に揺れながら飛んできます。

落ち着いて揺れ方を観察すると、実は左右の移動だけで避けることができますが、倒すことに固執すると次々と飛んできて、気が付くと結構ダメージ食らってます。

ちなみにメデューサの名を持ってますが、石化能力は無いです。

トリ

近づくとU字を描くように飛んでくる鳥で、メデューサヘッドと同じぐらいキライな敵です。

軌道が読みづらい上に2匹同時に飛んでくることが多いので、大体ダメージ食らいます。

「忍者龍剣伝」もそうでしたが、ファミコンの鳥系の敵はトラウマ的存在が多いです。

アックスアーマー

ブーメラン性能を持つオノを投げる鎧兵。

ゴツイ装甲をしているクセに、少しづつ後ろに下がって間合いを取りながら攻撃してくる慎重なヤツです。

間合いを詰めようと近づく時に、大した攻撃方法でもないオノを食らうとなんか悔しいです。

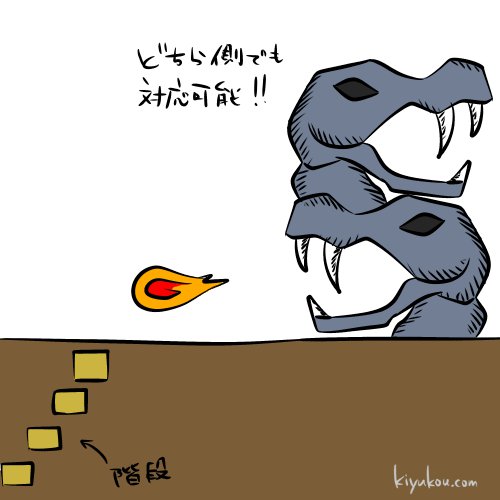

骨柱

頭蓋骨が2個重なった形をした固定型の敵。

階段を昇った所などに設置されていることが多いです。

点滅した後に炎を(2~)3発飛ばしてきますが、炎の間隔的にジャンプでかわすことができないので、すかさず近づいてムチが届くギリギリの距離で炎もろとも攻撃するのがセオリーです。(炎はムチで消せる)

耐久力が高めなので、サイファの冷気魔法で凍らせて一撃で破壊すると、なんか楽しいです。

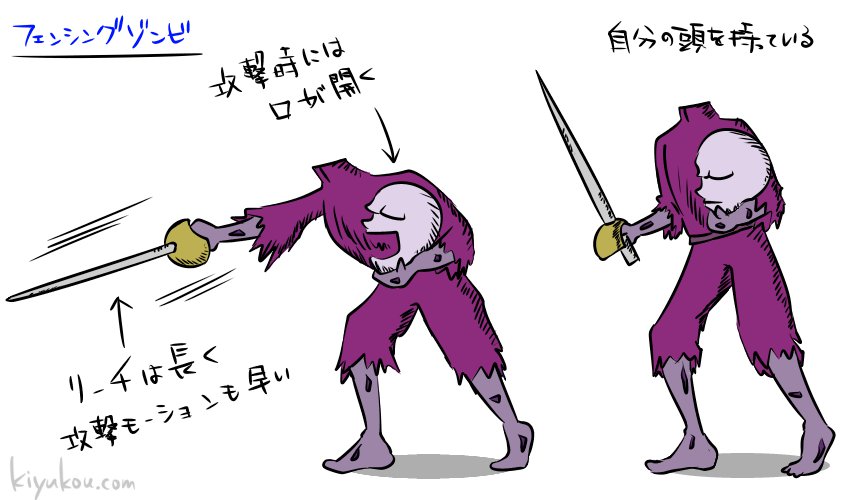

フェンシングゾンビ & 死門

どちらも武器を使ったリーチのある攻撃を繰り出してくる正統派ザコ。

ネーミングがヘンテコ。

フェンシングゾンビ!

「死門」は普通に読むと「シモン」だし、武器がムチだし…

シモン・ベルモントなんだし!

スポンサーリンク

ボス

怪物界の貴族「ドラキュラ」のゲームという事で、登場するボスは有名どころが多いです。

今作では同じボスが複数のステージで登場したり、複数のボスとの連戦になってたりしてます。

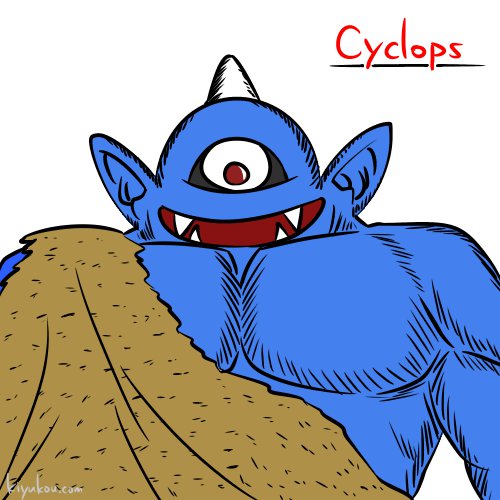

サイクロプス

一つ目の怪力巨人モンスターとして有名。

バカで怪力というイメージしかないですが、ギリシャ神話では鍛冶の腕前が一級品の巨人なんです。

どれぐらい一級品かと言うと、

- ゼウスの「ケラウノス」 ➡ 別名「雷霆(らいてい)」、形状は定かでなく、雷そのものとも。

- ポセイドンの「トライデント」➡ 三叉の矛

- ハーデスの「隠れ兜」➡ 被ると透明化できる帽子

を作ったほど。

このゲームでは、近づくと突進してくるものの、端っこにある足場にいればダメージを食らわないという、やっぱりおバカな設定です。

ドラクエのヤツ。

メデューサ

言わずと知れた、石化させるのが得意な有名モンスター。

そんなメデューサの基本攻撃はなぜか弓矢ですが、時折、超音波のようなエフェクトを飛ばしてきて、これに触れると一時的に石になり動けなくなります。ちゃんとメデューサらしさ出してきます。

石化攻撃の当たり判定は広く、触れていないようでも石化することがあります。

石にされるのはイヤですが、石にされる演出自体は好きです。

「女神転生」のメデューサはコンクリートで石化させてきます。

ミイラ男

言わずと知れた、ピラミッドに潜む包帯(リネン)グルグル巻きの有名モンスター。

よく考えたら、ミイラ男ってそんな恐いかなぁって思ったり思わなかったり。

2体出現し、1体は端っこの足場から攻撃するだけなので、飛ばしてくる包帯を打ち消しつつ攻撃可能というイージー仕様です。

もう一体も何の苦労も無く倒せるというボスらしからぬ弱さのボスです。

吸血コウモリ

巨大なコウモリですが、攻撃すると分裂して小さくなっていきます。

足場の悪さも相まって分裂したミニどもに逃げ場を塞がれがちですが、それほどアグレッシブではないので、サブウェポン連発の力技で倒せます。

ちなみに名前に「吸血」とありますが、吸血攻撃とかは無いです。

フランケン

ドラキュラに引けを取らないレベルの超有名モンスター。

よく見るとコワイ顔で、図体もデカいのでスゴイ威圧感。

でもほんとは可哀想なモンスターだったりする。

というか、このモンスターを生み出したのは人間の自分勝手な欲望による。

攻撃方法は、

- 地面を揺らして天井のブロックを落下させるというパワーアタック

- ブロック岩をプレイヤーに向かって正確に投げ飛ばしてくる

というテクニシャンなボスです。

もはや初代の、背むし男に囮にされるだけの存在ではないのだ。フンガー!

レッサーデーモン

「レッサー」の付いたデーモンなので、単純に「小さい悪魔」もしくは「下級悪魔」的な意味ですが、少なくともプレイヤーよりははるかに大きいです。

レッサーじゃないデーモンはどれだけデカイのだろうか。

時折のんびりとした炎の弾を吐き、そしてジャンプしながら近づいてくるだけのヤツで、ジャンプ3回目が滞空時間の長いジャンプであることを見抜けば、ノーダメージで倒せます。

この弱さ的に考えると「下級悪魔」という意味合いの方が合ってるな。

死神

闇の世界で必ず登場する知的キャラの定番で、初代にも登場した常連さん。

なんならドラキュラより強かったりする。

「死を司る神」ということで見た目がガイコツだったりするので、それだけでまるで悪者扱いされる不遇のモンスター。

死神は決して悪神ではないのだ。

今作のボス達は少し弱めのものが多いですが、死神はラスボスに近いだけあってさすがに強敵です。

コイツは形態が2つあります。

第1形態

- 攻撃方法 ➡ 恒例のカマ攻撃

死神本体と足場ブロックに行動を阻まれ、逃げ場を失って複数のカマにズタズタにされること数知れず。

カマはプレイヤー目がけて飛んでくるのでその動きを誘導しつつ避ける、又は打ち消すことに専念し、その移動中に適当にサブウェポンを放り投げるぐらいのスタイルで何とか倒せるかと。

もしくはゴリ押しに備えて、死神までできるだけ体力を温存することに集中するという手もあります。

第2形態

- 攻撃方法 ➡ 巨大しゃれこうべとなって空中をグルグルと回りながら徐々に左方向へ移動し始め、画面端まで到達すると、ループして右端から再度登場する

速やかに所定の位置で攻撃を開始できれば、それほど苦労することはないと思います。

すなわち、第2形態変身後すぐに、

- 一番右上のブロックで攻撃連打

- 左下に飛び移って連打

- 画面をループしてきたら右側に向かって連打

- 下に降りて連打

の動きをスムーズに行えば、敵が1往復する前に倒すことができるでしょう。

ドッペルゲンガー

自分とそっくりの幻を見る幻覚の一種で、これそのものはモンスターの名称ではない。

ドッペルゲンガーの目撃は良くないことが起きる前兆とされる為、できれば見たくない類のものということで、ゲーム的にはうってつけの敵キャラに仕立てることができますね。

プレイヤーそっくりだけど悪者。その不気味さが何とも言えません。

このゲームのドッペルゲンガーはジャンプが下手で、かつ頭も悪いのでそこを利用して動きを誘導しつつ、倒すことになります。

プレイヤーが中央足場に乗ると、ドッペルも同じように乗ってきます。

そして、両端どちらかの足場へ飛び移ると同じようにジャンプしてきます(しないこともある)が、ヘタなので下に落下します。

さらに端っこへ誘導。

これを利用して、

- 中央足場へ誘導

- 追ってきたところを狙って1~2発

- 両端どちらかへ退避

- また中央足場へ誘導

を繰り返せば、ほぼノーダメージで倒せます。

死神で苦戦した為か、こちらは慣れればとても簡単です。

但し、たまに両端の足場へのジャンプを成功させることがあるので、その場合は冷静に飛び越えて逃げましょう。

ちなみにドッペルはこちらのキャラと同じものに姿を変えるので、ラルフで戦うのが無難ですが、サイファがライトニングボルトを装備しているなら適当に撃ってるだけで勝てます。

ドラキュラ

モンスター界のトップスターで、ヴァンパイアの代名詞とも言えるドラキュラ伯爵。

コナミ的に、ドラキュラが魔王になったいきさつをオリジナルストーリーなどで創作しているかと思いきや、実在したドラキュラ伯爵改めヴラド(=ツェペシュ)3世が、ヴァンパイア(と呼ばれるように)になったという歴史上の話はほぼそのままです。

そこへちょっとオカルトを挿入して「悪魔に魂を売り渡して人間を辞めた」というぐらいが創作部分。

まぁドラキュラの名前を使った以上はその流れになるしかないでしょーか。

大事なのはドラキュラの周辺ストーリーを、いかに巧みに囲っていくかになるのだ!

さてそんなドラキュラですが、初代より強く、そして定番の形態変化ありです。

第1形態

- 「移動」はおなじみのワープ移動

- 攻撃の発動は、プレイヤーの両サイドの行動を制限するように火柱で囲う

- 次に、その囲いの中のプレイヤーの立っている場所に巨大な火柱を発生させる

という流れ。

巨大火柱はぼーっとしていると直撃してしまうので、足元に火種が見えたら当たらない場所へ移動し、ドラキュラの出現位置を見極めたら、弱点である頭部へ向かってサブウェポンを放り投げるというのを繰り返すことでいずれ倒せます。

届きそうならムチの方がダメージは大きいです。

ちなみに最初の火柱が極端に狭く、次の巨大火柱を避けるスペースが無い場合もあるので、ノーダメージというのは難しいかと。

第2形態

もはや原型をとどめていない複数の顔を持った異形の浮遊生物へと変身しますが、動きも遅く真下にしか攻撃してこないので、適当にジャンプ攻撃をしていれば倒せるであろうどうってことのないやつです。

ドラキュラもこうなると憐れです。

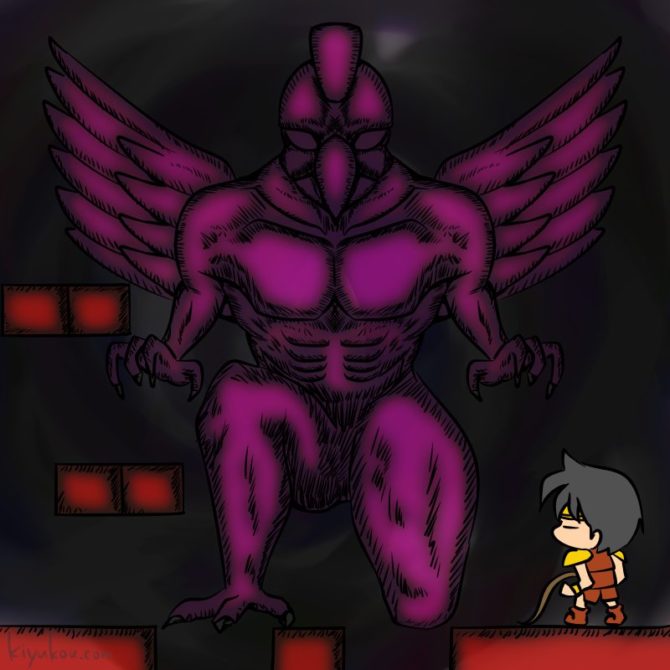

暗黒邪神

ゲームのラスボスが人間離れした邪悪な力を持っているのは、真のラスボスとしてバックに邪な神が存在しているのが定番だったりします。

このゲームもそれです。

この邪神はその巨体ゆえに弱点である頭部への攻撃を行うには、浮かぶ床ブロックに乗って近づく必要があります。

邪神本体に触れてもダメージ判定は無いですが、浮かんだ床ブロックの部分は床が無くなるのでそこへ落ちるとミスになります。

また、手と目から光線らしきものを発射してくるので、被弾時のノックバックによる落下死にも注意が必要です。

「大魔界村」のラスボス、ルシファーに見えなくもない。

エンディング

崩れゆくドラキュラ城と、それを見ているラルフと仲間のうしろ姿を映すカメラアングルに、エピローグの文字が流れる、というエンディングですが、連れている仲間によってエピローグの内容が多少変わります。

少しだけマルチエンディング。

- 誰も仲間にしてなかった場合 ➡ ちょっと寂しいエピローグ。

- グラントとアルカードの場合 ➡ それなりな感じで、フツー。

注目すべきは、

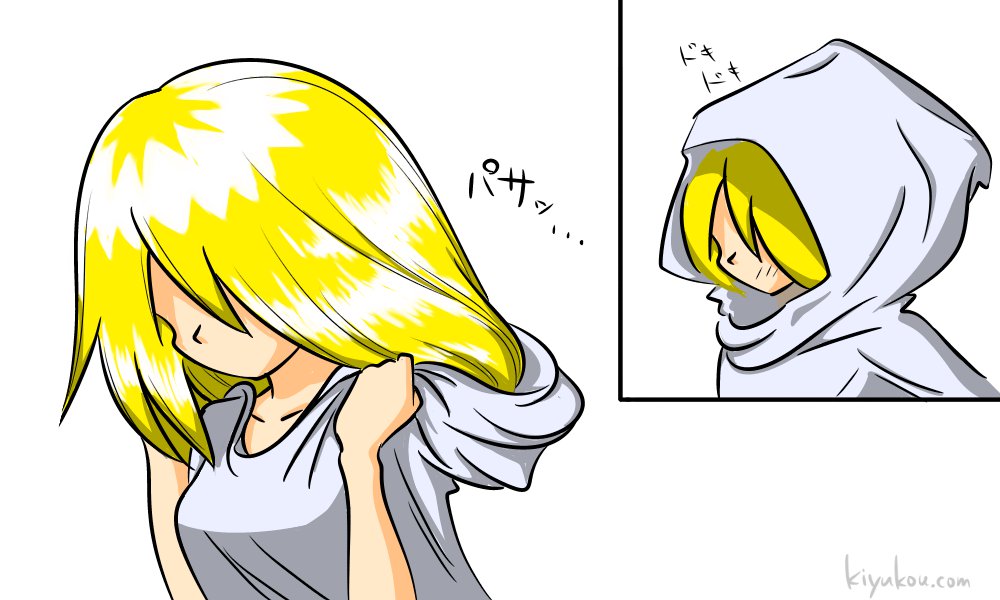

サイファとのエンディングです。

この人はパッケージの描写やゲーム内のグラフィック、喋り方、名前など、どれをとってもはっきりと性別がわかる要素が無いことから、ちょっとした謎の人物だったキャラですが、エンディングにて、おもむろに外されたフードの下には金髪のロングヘアーが…。

イヤ、待てよ…

金髪ロンゲだからと言って…

「女性」

と、決めつけるのはまだ早いですぞ!

…と思ってたら、

サイファの肩に手を乗せ自分の方へ引き寄せるラルフ…

そして、それに従うように、

自らの頭をラルフの肩にもたせかけるサイファ…

ふむ。

相わかりました。

サイファを仲間にしてから暗黒邪神を倒すまで、モンスターとの死闘の道のりが続いていたハズでしたが…、

やるなラルフ…!

![]()

スポンサーリンク